从生态诗歌到绿色生活

作者:华海 发布时间:2022年01月25日

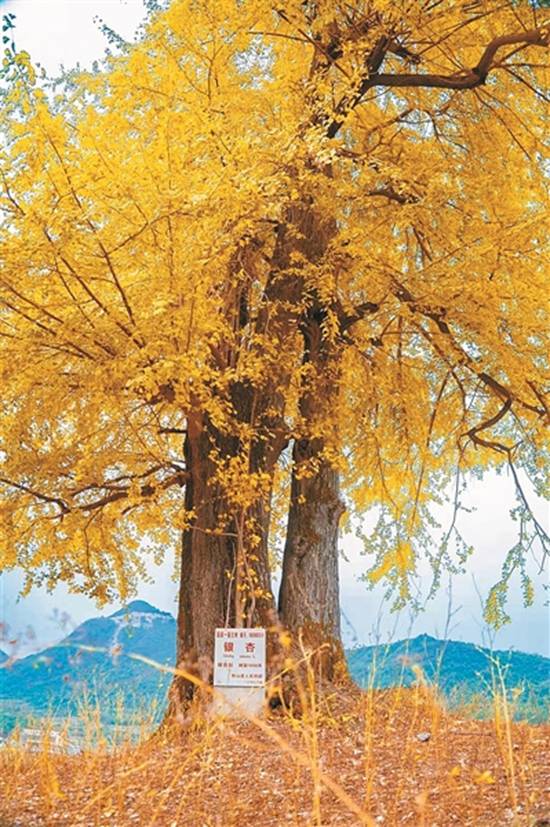

清远市小江银杏园 资料图

近几年,广东省清远市致力于生态文学的品牌打造和岭南书院的建设,并将首创的“绿色生活十二条”上升为地方性法规,在城乡倡导推动绿色生活,探索生态文化建设的新模式、新路径。对清远生态文化现象包括“生态诗歌”现象的聚焦研究,有助于把这方面探索的成果总结出来,并提升到可推广复制的经验层面,从而进一步在更广范围创新和丰富具有时代特色、民族特色和地方特色的生态文化,有力地推动生态文明建设走向生态实践,走向人的生态生活。

清远的生态文学不是凭空产生的,它有其产生的历史和现实原因。清远历来就有山水文学创作的传统,历史上留下的一些诗歌,比如苏东坡的“天开清远峡,地转凝碧湾”,写的就是清远北江的景观风貌,表现诗人看到这样的景象时产生的一种内心冲动和激情,山水和诗人的心情是凝为一体的。韩愈的《夜宿龙宫滩》中写到“浩浩复汤汤,滩声抑更扬”。这写的就是湟川——北江的一个支流小北江,诗句表现了湟川的江面上激流涌动,这当中折射出韩愈的一种思乡之情。他从中原来,岭南的山水景象跟北方迥然不同,雨夜在船上留宿龙宫滩,自然就有了乡愁。韩愈在阳山期间,接触到的山水风土与北方不同,这对他的诗歌形成独特风格产生了很大的影响。清远山水文学的传统是现代生态诗歌发端的一个历史渊源。从唐宋到明清,清远这一带都有诗歌集社的传统,往往一帮诗人集成一个诗社,吟咏创作。另外,我看过一些表现峡江的诗歌,大多跟清远的山水有关,有一种回归自然、远离喧嚣的诗意,这是清远历史上的诗歌一个很重要的特点。清远的生态诗歌就是在延续这种诗歌血脉,在这个基础上发展起来的。清远的生态环境良好,具有丰富多样的山水生态,有北江风光,有阳山的广东第一峰,有连南的万山朝王,有连州的地下河,湟川三峡,等等,可以说是风景绮丽,千姿百态。这样丰富多元的生态为诗人创作生态诗歌提供了一种生态地理条件。如果说人文地理是历史的原因,那么生态地理就是现实的环境因素。清远注重环境保护,重视生态发展,特别是党的十八大以来,清远把生态文明建设作为发展的定位。在1998年,清远就明确提出“珠三角后花园”的城市发展定位。历届市委市政府都坚持生态发展的道路,特别是近年来,清远围绕“生态发展区”来推进生态文明建设,北部地区形成了岭南的生态屏障。清远的生态文明实践为生态文化、生态诗歌发展提供了基础,可以说清远的生态诗歌、生态文学的产生和发展是应运而生,得天时地利人和。

“生态诗歌”概念最早是在2003年提出来的。我们都知道当时发生了“非典”疫情,也是因为“非典”让我们重新思考人和自然的关系。当时我与两位学者分别进行了两场对话,与邓维善做了一个关于生态诗歌的对话,与单世联做了一个关于生态文明观的对话。在我跟邓维善关于生态诗歌的对话当中,就具体分析了生态问题,提出生态诗歌产生的直接动因就是以诗歌的方式回应生态问题和生态危机的发生。后来,我还跟梅真有一个关于“我与生态诗歌”的对话,把我的生态诗歌观念做了进一步的梳理。我们认为当代生态诗歌,作为现代社会批判和反思工业文明的一种文化现象,它与通常以人类中心主义为核心、以人的利益为唯一价值取向的诗歌有本质的不同,它把人与自然放在统一的位置,从生命共同体互为依存和相互影响的整体角度来体验和感受,并以对灵魂的反思和生命的体验,来调整人与自然日益紧张的关系。同时,我们认为生态诗歌不是简单的生态加诗歌,生态观念的诗歌内化是其中关键,这个“内化”就是探索生态题材和生态思想的“诗歌化”,生态诗歌应当是体现生态美学追求的创新的诗歌。这是当时对于生态诗歌这个概念的解释。后来,我们对“生态诗歌”不断研究探索,进一步提出了这样的观点:生态诗歌首先具有面向现实的一面,它批判反思生态危机现象,探究危机的根源,揭示人与自然分离乃至对立的悖谬;它更把立足点和归宿放在体验自然和想象自然上,这就是生态诗歌的三个基本特征:批判性、体验性和梦想性。梦想性是旨归,由对问题的批判回到对自然的生命体验,最终还是为了在诗歌中建构诗意栖居,体现人与自然和谐共生理想关系的诗歌境界。生态诗歌正是对生态文明这一时代命题的诗歌表达,无论在思想上还是审美形式上都与过去的诗歌迥然有别。

曾有研究者认为,清远生态诗歌已经成为“现象级”的文学品牌。清远山清水秀、人杰地灵,作为岭南“绿色之肺”的清远,在生态文明发展的新时期,围绕“生态发展区”的定位,认真谋划,着力推动生态文明建设,把生态文化建设作为基础性工作来推进。首先强化观念的引领,在清远城乡大力倡导绿色生活,连续举办两届清远生态文化研讨会。特别是打造了“生态诗歌”的品牌,2003年率先提出“生态诗歌”的概念后,在《清远日报》开设“生态诗歌赏读”专栏一百多期,倡导和推动生态诗歌的创作和研究。2008年召开了生态与诗歌暨华海生态诗歌国际学术研讨会。多年来,围绕生态诗歌的创作和研究,每年举办清远诗歌节,至今已举办了八届。还举办了三届生态诗歌笔会,形成了生态诗歌的“江心岛共识”,涌现出了一批生态诗人,创作出了众多的生态诗歌作品,被媒体称为生态诗歌的“清远现象”。生态诗歌已成为清远的文化名片。如今清远生态写作正在从诗歌扩展到散文、小说、评论等各种文学门类,最近出版了“生态清远”文学丛书,一套六本书,380多篇诗文、近200万字,历经两年精心打造完成,不久前在江心岛岭南书院举行了首发式。这套丛书收录了近年来清远本土作家以及到访清远的外地名家所写的生态文学作品。有专家认为,丛书的出版是清远生态文学的新突破,标志着中国生态文学又向前迈了一步,能够为全国生态文明建设提供一种新的启示。

清远的生态文学在生态文明建设中发挥的作用已逐步显现出来。首先就是观念的传播作用,它以独特的文学语言重构了文学的地方性,从而建构和传播一种生态文明观念、生态价值观念,这个价值观的核心就是人和自然构成了生命共同体。我们认为如果生命共同体中的自然被破坏了,就是我们的家园被破坏了,我们就不能够可持续发展和生活,这是关乎现实又关乎未来的问题。清远的生态文学立足于“看得见山,望得见水,记得住乡愁的”吾乡吾土,让文学的触角进入生态地理和与它相伴而生的人文地理,艺术地表现丰富多样的生态实践,构建一个面向未来、人与自然和谐共生的“诗意栖居”。其次清远的生态文学正引导人们参与对“绿色生活”的追求,让人们更加珍爱身边的环境和自然,并投身到环境保护和生态文明的实践当中去。生态文学反映了一些生态问题,敲响了警钟,引起人们的警醒,让公众在这些问题面前感到震惊,这就有一种振聋发聩的作用,也促使人们回归自然,到大自然当中去体验,发现自然的美,与自然重新建立和谐共生的关系。现在我们人与自然往往是分离的,所以生态文学要做的就是引导人们回归自然,重新和自然建立联系,建立一种审美关系,在这种回归当中,在潜移默化中影响人的心灵和精神,进而重新调整人和自然的关系,自觉形成一种建构性的“生态伦理”和“生态理想”。

清远的生态诗歌还在路上,它还是一片成长的树林,需要精心培育、浇灌,更需要汇棸各方智慧,不断探索向前。清代诗人王渔洋曾倡导并评述“神韵诗歌”,他解释神韵就是清远。希望清远的生态诗歌在清远的山河大地上,在生态文明实践中展现更加独特的神韵和魅力。